| 熱の放散 | 熱の蓄積 |

|---|---|

|

|

| 熱の放散 |

|---|

|

| 熱の蓄積 |

|

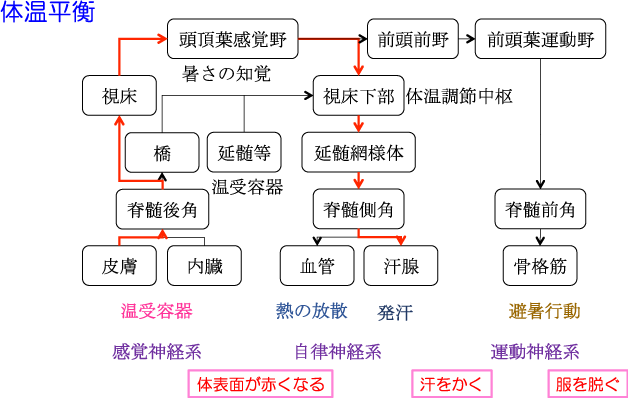

人体の細胞は、約37℃で最も効率的に機能を発揮します。一方、42℃以上の温度にさらされるとタンパク質が変性し、細胞死に陥ります。そのような細胞が増えた臓器は機能不全に陥ります。これを防ぐために、人体は皮膚等の温度受容器が受けた刺激を脊髄や橋を経て視床下部の体温中枢(正中視索前核(MnPO))に伝え、ここからの指令により体温(核心温)を約37℃に維持しようとしています。

食事や運動等で発生した体内の熱は、体表面からの赤外線の輻射(放射)、物体や空気等への伝導と対流、汗の蒸発といった物理的な仕組みで体外に放散されて体の中心部分における体温(核心温)は約37℃に維持されます。暑さを感じるセンサーとして、皮膚、腹部内臓、腹腔壁、大血管壁等には35℃付近で興奮が最大になる神経の自由終末(温受容器)があります。これらのセンサーは、視床に情報を伝え、そこから頭頂葉感覚野に至る伝導路と橋から視床下部の体温調節中枢に至る伝導路があります(図2)。体温が上昇しはじめると、まず、橋から視床下部の体温調節中枢に刺激が伝わると延髄網様体を刺激して交感神経系の調節によって皮膚を流れる血液が増えて体表面からの輻射を促します。一方、頭頂葉に伝わった知覚は前頭前野で判断されて前頭葉運動野が「服を脱ぐ」「うちわで扇ぐ」等の避暑行動を促します。やがて汗腺からの発汗も促され、30~35℃の皮膚表面では1mL当たり0.58kcalの蒸発熱を奪います。人体の比熱は約0.83なので、体重70kgがならば100mLの蒸発で体温が約1℃下がります。なお、犬や猫など多くの動物は汗をかくことができないので、口を大きく開けて水分を気化させたり水浴びをしたりしますが、人間は汗をかいて、その中に含まれる水分を蒸発させる際に気化熱を奪わせて体温を下げようとします。